突发!

紧!急!通!知!

就在昨天傍晚

最新消息发布!

注意

福建石狮市东埔海域

发现有毒赤潮!

近期,福建石狮市东埔海域发现赤潮,石狮市市场监管局第一时间发布风险提醒,鸿山镇市场监管所执法人员迅速赶往东埔农贸市场进行检查,严格查阅进货单据,告知消费者尽量避免购买、使用来自赤潮地区的海产品。

石狮市市场监管部门提醒各经营企业、餐饮单位、消费者在购买海产品时,应选择去大型、正规的超市或市场购买,尽量避免购买来自赤潮地区的海产品。如发现误食,出现中毒症状,请尽快就医。

监管部门同时提醒消费者,在烹饪海产品尤其是贝类时,一定要煮熟煮透,高温下会大大降低微生物污染所造成的食源性风险;避免食用贝类周边内脏、生殖器及卵子等发黑的部位;尽量减少食用频率,单次食用量不宜太多。

石狮召开赤潮灾害防控紧急会议

根据福建省海洋与渔业厅发布的《福建省赤潮灾害信息》,本次在石狮市东埔渔港附近海域发现的有毒赤潮,面积约为1平方公里,赤潮水体呈暗红色条带状分布。石狮市已按预案要求启动赤潮灾害二级应急工作程序。

据记者最新消息,目前,肉眼已看不见相关海域的赤潮,但相关部门尚未发布赤潮退去的消息。

福建连江也发现有毒赤潮

截止昨天,连江后湾至同心湾海域有毒米氏凯伦藻赤潮仍在持续,约为5~6平方公里,赤潮水体呈棕色,块状分布。

(网络科普图片)

赤潮多发期

沿海水质毒性强

严禁任何人员下海游泳、入海采捕

切勿食用贝类等海鲜品

竹筏不得出海钓鱼

以免发生中毒事件!

特别提醒大家伙

近期小心提防

赤潮沿海水域的贝类等海鲜食品

别轻易购买和误食!

事实上

就在去年此时

福建部分海域也发生过赤潮

当时石狮、漳浦等福建一些地方

发生部分人群因误食有毒贝类海鲜

中毒送医!

福建去年部分海域曾发生赤潮!

泉州、漳州海域赤潮

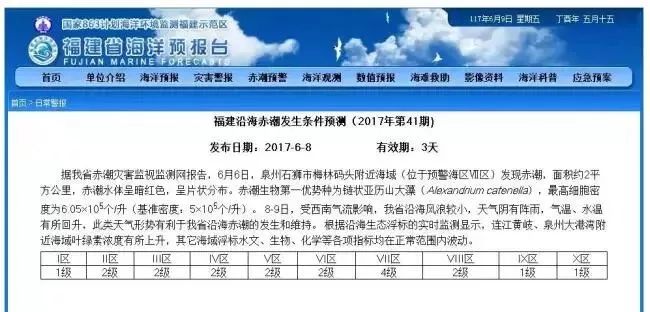

据福建省赤潮灾害监视监测网报告,2017年6月6日,泉州石狮市梅林码头附近海域(位于预警海区Ⅶ区)发现赤潮,面积约2平方公里,赤潮水体呈暗红色,呈片状分布。赤潮生物第一优势种为链状亚历山大藻。

到了2017年6月7日,泉州石狮市梅林码头附近海域(位于预警海区Ⅶ区)赤潮仍在持续,面积约3平方公里,赤潮水体呈暗红色,呈片状分布。

相关部门发布赤潮预警公告!根据沿海生态浮标的实时监测显示,闽江口、泉州大港湾附近海域叶绿素浓度有所上升,其它海域浮标水文、生物、化学等各项指标均在正常范围内波动。

另外,去年除了石狮部分海域,福建省海洋与渔业厅的调查监测还表明,漳州海域赤潮生物第一优势种链状裸甲藻最高细胞密度已达赤潮标准。

福建省海洋与渔业厅于2017年6月9日23时启动赤潮灾害二级应急响应,同时要求立即关闭赤潮发生海域的养殖生产区。

(网络科普图片)

甚至,就在去年6月

平潭海域发现有毒海蛎!

↓↓↓

平潭海域去年检出有毒牡蛎

2017年6月17日,在平潭流水海域采集的牡蛎样品中检出麻痹性贝毒超标,该毒素具有较高危害性,且烹煮不能消除。

网图

随后

平潭对此发布消息

对贝类产品严格管控!下架!

据了解,平潭流水海域检出有毒链状裸甲藻细胞密度低于赤潮基准密度,未发生赤潮现象,在该片海域采集的鲍鱼样品未检出麻痹性贝毒,牡蛎样品中检出麻痹性贝毒超标。平潭流水海域是当地的重点养殖区,养殖面积达几千亩,主要养殖海蛎、花蛤、海带、紫菜、鲍鱼、贻贝等。

省海洋与渔业厅随后要求,平潭综合实验区农村发展局立即关闭检出贝毒的养殖生产区,暂停水产品采捕上市,开展麻痹性贝毒定期跟踪监测;同时要做好信息公开,及时向社会公众和渔区养殖户推送相关信息。

并且

去年由于福建部分海域赤潮

泉州、漳州等地

相继发生食用贝类水产品中毒事件!

2017年6月初:

漳浦36人吃淡菜中毒!

2017年6月7日,漳州一则突发食物中毒事件,刷爆福、厦、漳、泉……

事件一共有36人中毒,出现头晕、呕吐、四肢麻木等症状。其中一人病情较重!中毒者大多是食用了青蛤(淡菜、贻贝)。

当时多名网友反映,漳浦佛昙、赤湖多人因食用淡菜中毒,出现头晕、呕吐、四肢麻木等症状,部分已送往漳州救治。漳州市食药监局相关工作人员证实确有此事。

随后,漳州市医院就诊,来自漳浦佛谭的3名中毒男子称,3人当天共同在工地进食“淡菜”,均于11点半左右出现不同程度的中毒症状。2人出现口唇、颈部、手指轻度麻木感,1人出现口唇发麻以及四肢麻木无力。

同样来自佛昙的杨某、陈某都是早上11点多进食“淡菜”,后出现面部、口唇、四肢麻木无力、畏冷寒颤、呕吐症状。

2017年6月9日凌晨1时许,漳浦县相关部门发布通报,一共有36名村民送往当地和市级医院救治,其中一人病情较重,其余患者病情均相对稳定!

漳浦县食安办、市场监管局对此发出提醒——

2017年6月12日:

惠安三渔民疑捡食淡菜入院

12日凌晨两点多,惠安东桥镇的三名宁德籍渔民,疑似食用海产品淡菜(贻贝)后,出现呕吐、四肢麻痹等症状,被紧急送往惠安县医院抢救。

对于为何会出现呕吐等症状,林阿伯怀疑是吃淡菜引起的。当天中午,他们从海里捡回野生淡菜后,就让煮饭的人用来煮汤,共有8人一起吃,但中午吃得较少,大家都没什么不良反应。

到了晚上,他们又继续吃,林阿伯和妻子、小舅子,吃得比较多。其他人吃得少,加上可能身体素质比较好,没什么问题。

“到了12日凌晨,我们就觉得身体不舒服,一直呕吐,脚弯不起来,手的肉都很硬,麻麻的。”林阿伯说,在这之前,他们也捡过野生海菜回来吃,并没发生过呕吐的事。“有注意到海水变色了,感觉有两种不同的颜色,但没想那么多。”

2017年6月7、8日:

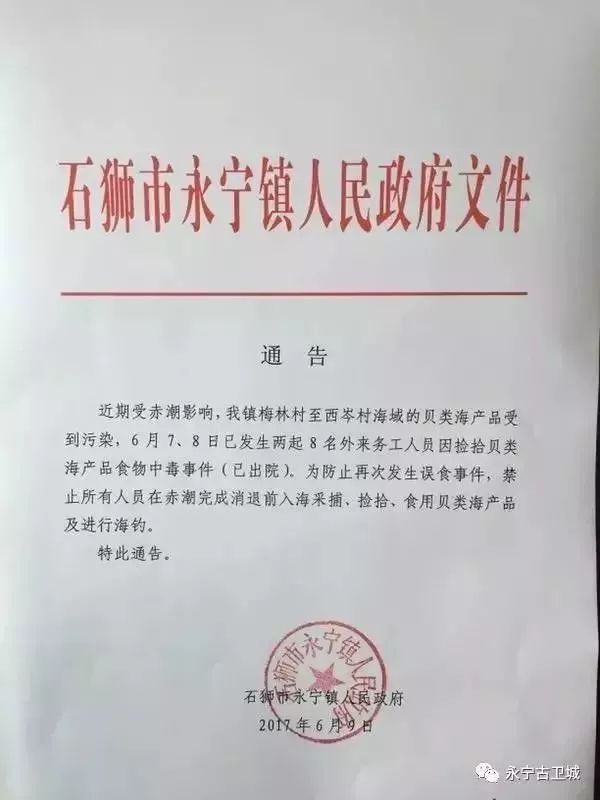

石狮8名人员误食贝类中毒

通 告

近期受赤潮影响,我镇梅林村至西岑村海域的贝类产品受到污染,6月7、8日已发生两起8名外来务工人员因捡贝类海产品失误中毒事件(已出院)。为预防再次发生误食事件,禁止所有人员在赤潮完成消退前入海采捕、捡拾、食用贝类海产品及进行海钓。

特此通告

石狮市永宁镇人民政府

2017年6月9日

SO

接下来一起来科普一下!

什么是赤潮?

发生赤潮时该注意些什么?

赤潮科普!

出现海鲜中毒症状怎么办?

麻痹性贝类毒素毒性极强,尚无特效的解毒方法。

麻痹性贝类毒素是我国海洋赤潮毒素中最常见的毒素之一,约占藻毒素引起中毒事件的87%,中毒作用机理主要是阻断细胞钠离子通道,造成神经系统传输障碍而产生麻痹作用。

贝类摄入此毒素对本身无害,因毒素在贝类体内呈结合状态。该毒素遇热稳定,易被胃肠道吸收,且难以被人的消化酶所破坏,所以人一旦食用,很快释放并呈现毒性作用,引起人体神经肌肉麻痹,轻者出现口唇麻木和刺痛感、四肢肌肉麻痹等症状,重者可导致呼吸肌麻痹而死亡。麻痹性贝类毒素对人体的中毒剂量为600~5000MU,致死量为3000~30000MU。

一旦食用海鲜后发生中毒,首先要马上拨打120,尽快到医院处理。因为中毒不比其他疾病,如麻痹性贝类毒素、河豚毒素等,目前尚无特效解毒方法,而且毒素可以致命。

什么是赤潮?

赤潮,国际上把它称为“有害藻华”,它发生时常常在海洋或湖面上形成一大片红色景象,因此被许多人比喻成“红色幽灵”。其实,它是水中的一些细菌、原生动物和浮游植物在特定的环境条件下突发性地增殖或高度聚集从而引起水体变色现象。

赤潮的形成原因有哪些?

1

海域水体的富营养化

随着沿海地区工农业发展和城市化进程加快,大量含有有机质和丰富营养盐的工农业废水和生活污水排入海洋,造成进岸海域的水体富营养化,污染物不容易被稀释扩散,因此这些地区是赤潮多发区。海水养殖密度高的区域由于自身污染也往往存在水体的富营养化,形成赤潮的可能性较大。

2

海域中存在赤潮生物种源

海洋中有330多种浮游生物能形成赤潮,有毒的种类大约有80多种,目前在中国沿海海域的赤潮生物约有150种。

3

适宜的水温和盐度

不同海区的不同类型赤潮爆发对温盐的要求各不相同,一般在表层水温的突然增加和盐度降低时,会促进赤潮的发生。在水体交换弱的封闭海湾,赤潮一般发生于雨过天晴之后。

4

合适的海流作用和天气形势

一般在海潮流缓慢、水体交换弱、天气形势稳定、风力较小、湿度大、气压低、阳光充足时,易发生赤潮。海流、风有时能使赤潮生物聚集在一起,沿岸的上升流可以将含有大量营养盐物质的下层水带到表层,为赤潮的发生提供必要的物质条件。如果风力适当,风向适宜的话,就会促进赤潮生物的聚集,从而易形成赤潮。

赤潮对海洋的危害是什么?

海洋是一种生物与环境、生物与生物之间相互依存,相互制约的复杂生态系统。系统中的物质循环、能量流动都是处于相对稳定,动态平衡的。当赤潮发生时这种平衡遭到干扰和破坏。在植物性赤潮发生初期,由于植物的光合作用,水体会出现高叶绿素a、高溶解氧、高化学耗氧量。这种环境因素的改变,致使一些海洋生物不能正常生长、发育、繁殖,导致一些生物逃避甚至死亡,破坏了原有的生态平衡。

赤潮对海洋渔业和水产资源的破坏主要有

1破坏渔场的饵料基础,造成渔业减产。

2赤潮生物的异常发展繁殖,可引起鱼、虾、贝等经济生物瓣机械堵塞,造成这些生物窒息而死。

3若在育苗期发生赤潮,将对苗种繁殖产生严重危害。

4有些赤潮的体内或代谢产物中含有生物毒素,能直接毒死鱼、虾、贝类等生物。

5赤潮后期,赤潮生物大量死亡,在细菌分解作用下,可造成环境严重缺氧或者产生硫化氢等有害物质,使海洋生物缺氧或中毒死亡。

2017福建半年发生5起赤潮

据媒体报道,福建去年上半年以来共发生赤潮5起,集中在5至6月间,其中有毒赤潮3起,累计影响面积75平方公里,累计持续天数34天。

而在2001至2016年,福建共发生赤潮210起,累计影响面积12134平方公里;有毒赤潮27起,主要发生在4至8月份;其中在福建沿海引发较大经济损失的有毒赤潮种主要是米氏凯伦藻。2012年5月下旬至6月上旬,福建近岸海域发生的米氏凯伦藻赤潮,曾造成养殖鲍鱼大量死亡,直接经济损失高达20.11亿元人民币。